はじめに

わかみや先生

わかみや先生今日も和と差に関する問題、

特につるかめ算と呼ばれている問題を解いていきましょう。

和と差を使う問題もいろいろな種類があります。

その中の一つがつるかめ算のような問題です。

ここではとあるゲームをしてその得点から答えを出さないといけません。

ゲームのルールをしっかり理解して、得点の差に注目して問題を解いていきましょう。

問題に挑戦!

解答

答えを見るにはここをクリック!

6本

この記事を書いている人はこんな人

解説を見てみよう!

今回は和差算の問題の中でも少し変わったつるかめ算の問題でした。

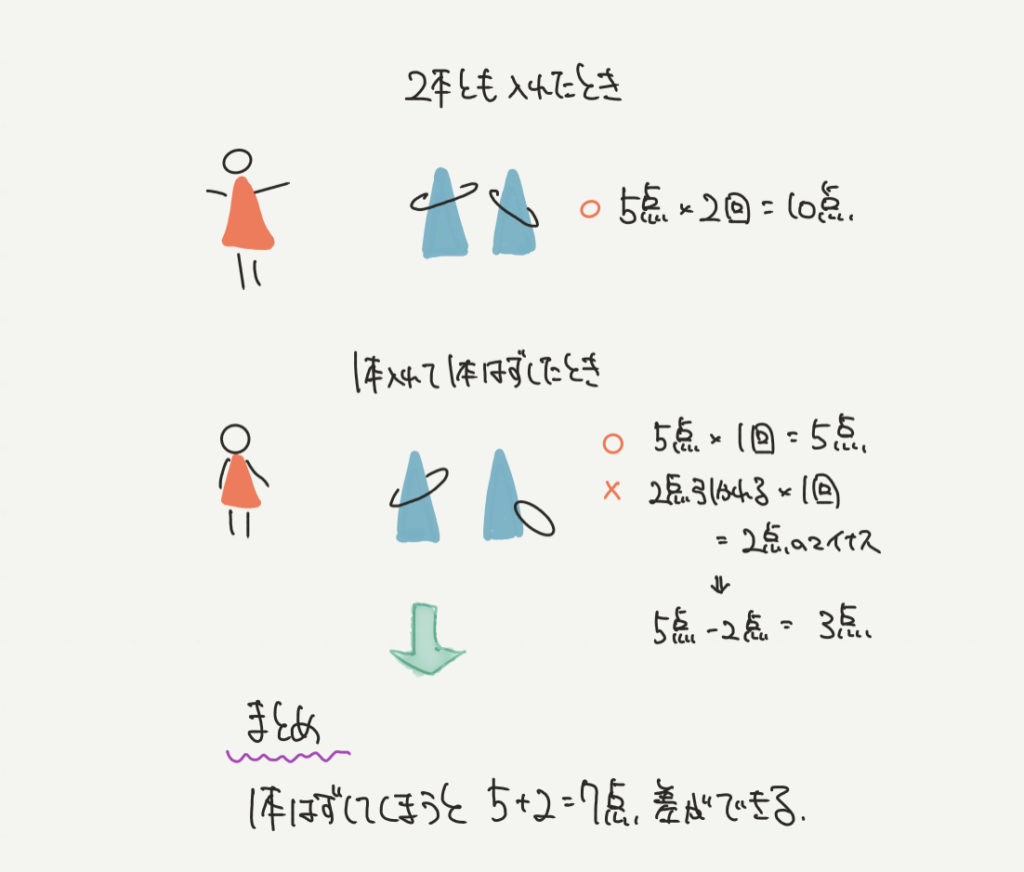

今までの和差算の問題とどこが違うかというと、はずれると点数が2点引かれてしまう、

というところが大きく違いました。

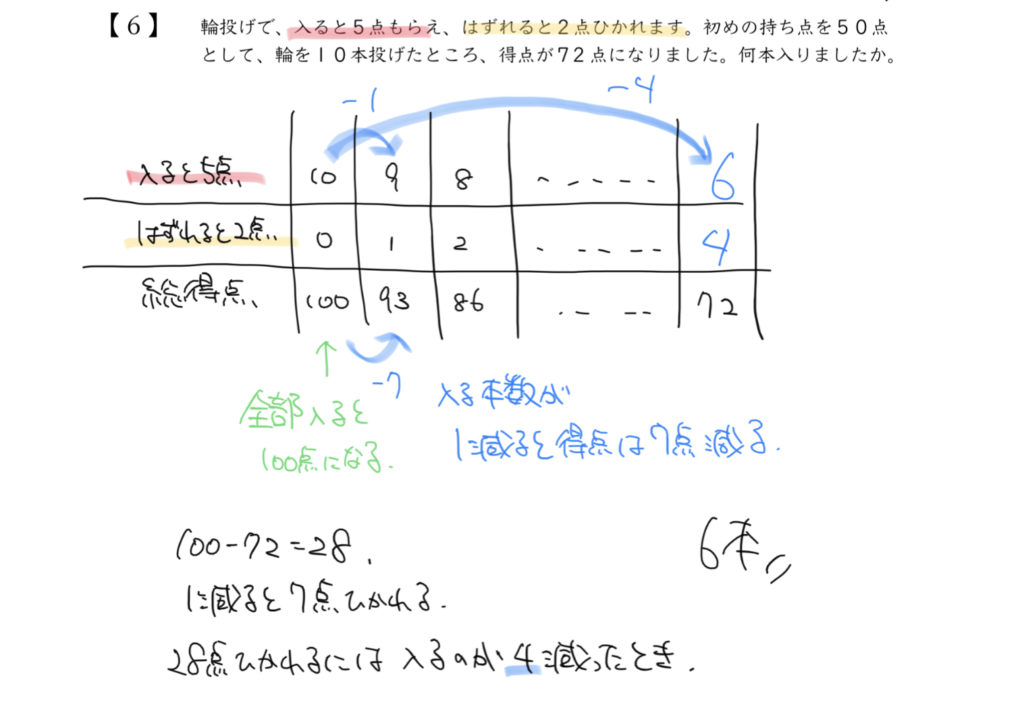

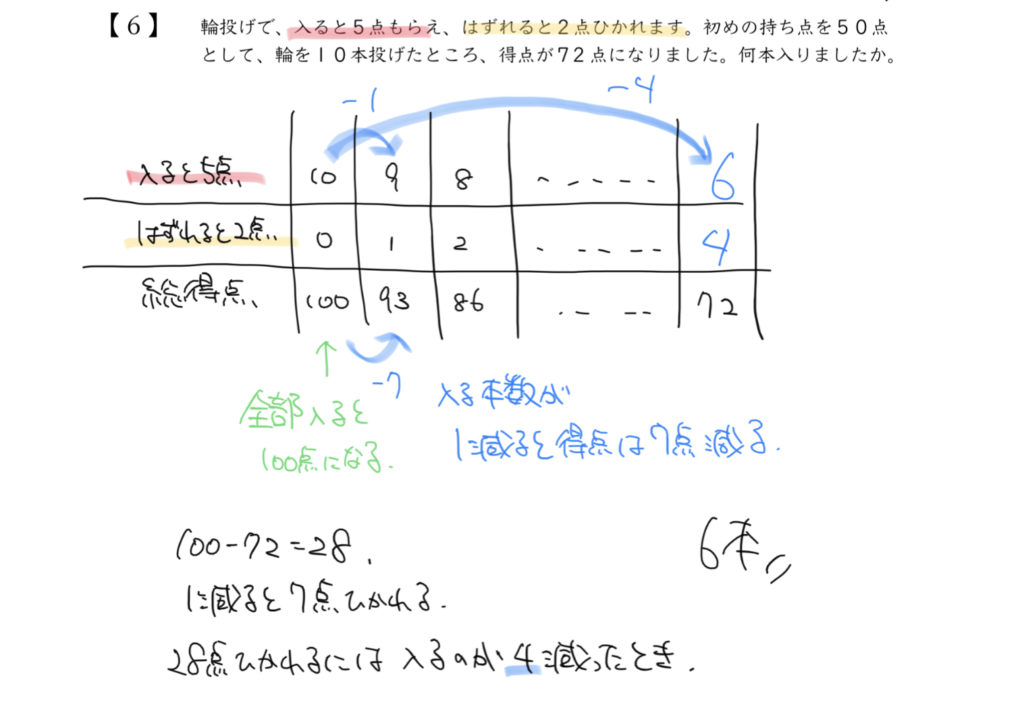

まずは表を解説のようにかいてみましょう。

この表では左から、全部の輪投げが入った時の点数、1本はずれてしまった時の点数・・・

合計得点が72点の時の点数が書かれています。

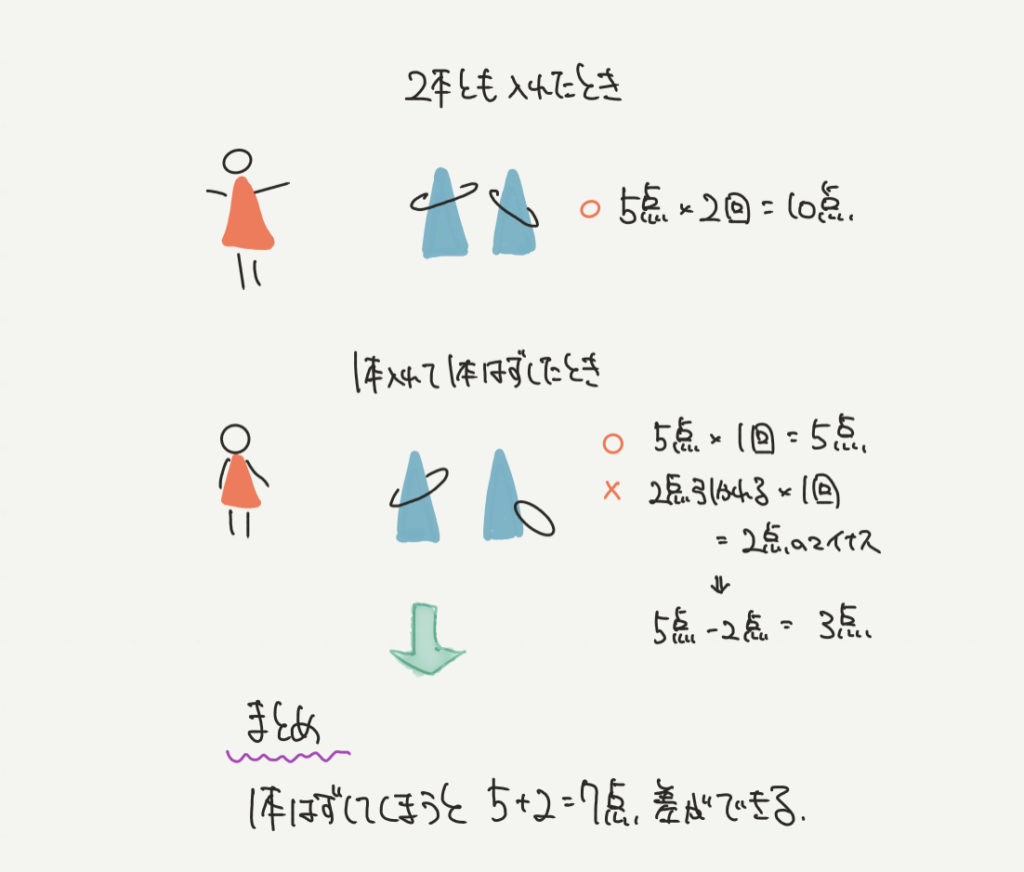

表を書いていくと、1本輪投げがはずれるごとに点数が7点引かれていることに気がつくと思います。

輪投げで入る本数が1本へると、取れたはずの5点に加え、はずれてしまった2点が引かれてしまうので

5点+2点=7点

よって7点の差ができてしまいます。

つまり全部の輪投げが入ったときの点数(100点)から

1本はずれていくごとに7点ずつ点数が引かれしまいます。

1回はずすと7点引かれる

得点が72点になるとき=100点から28点分引かれるとき

なので28点分引かれるためには

28点÷7点/本=4本

となるので、4回はずせばいいということがわかります。

よってはずした本数は4本、入った本数は10本-4本=6本となりました。

算数を得意にするコツ

算数を得意にするポイントは問題の解き方を1つにしないことです。

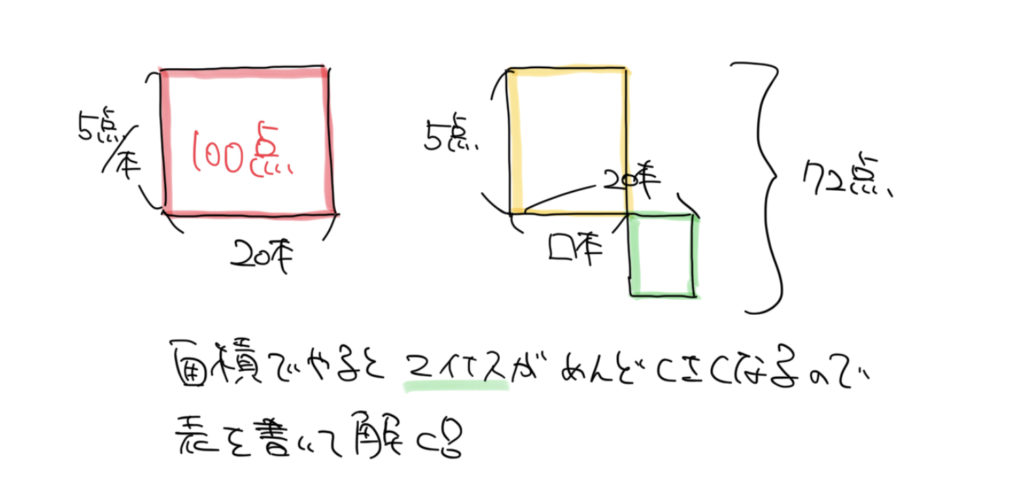

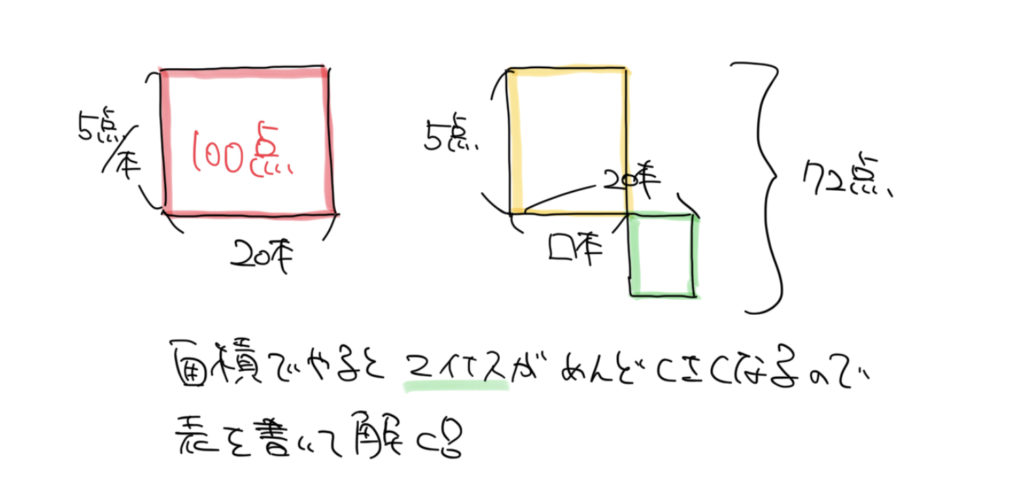

例えば、今までの問題だと線分図を書くやり方や、面積図を書いて問題を解くようなやり方を練習してきました。

今回の問題だとその2つのやり方だと少し計算が大変になってしまうので、自分が解きやすいやり方を見つけることが大切です。

いろいろな問題の解き方を覚えて、ひとつのやり方で解けないなら次、それでもむずかしいならまた別のやり方で解くようにしましょう。

ちなみに、中学校ではマイナス、方程式という考え方について習います。

でも、小学生ではマイナスと方程式は習わないので表のように書きました。

面積図をかいてしまうと下のようにややこしいことになってしまいます。

輪投げの点数から入った本数を求める問題のまとめ

今回の問題で大事なポイント

表の書き方(1回はずすと何点変わるのか?)

・面積図だけだとむずかしい問題も表を書けば解ける!

さて、輪投げの問題でしたがいかがだったでしょうか。

少し解き方が違うのでむずかしいかったでしょうか。それとも表を書いて正解できたでしょうか。

和差算のこの問題以外にも表を書いて問題を解くような単元が出てきます。

規則性とか、規則性とか、規則性とかの問題です!

またどこかで出てきますので覚えておくようにしましょう!

本当に規則性の問題でたくさん出てくるので覚えておいてくださいね!